「建設業界は専門職の世界だから、未経験には無理だろう…」「体力的にきつそうだし、自分に務まるか不安…」建設業界への転職を考えたとき、多くの方がこのような不安を抱くかもしれません。しかし、結論から言うと、現在の建設業界は未経験者にとって、かつてないほどの大きなチャンスに満ちあふれています。

社会のインフラを支え、地図に残る仕事を手がける建設業界は、今、深刻な人手不足という課題と、DX化という大きな変革の波に直面しています。だからこそ、業界の常識に染まっていない新しい視点や、異業種で培われた多様なスキルを持つ人材が、強く求められているのです。

この記事では、建設業界に未経験で飛び込もうと考えているあなたのために、業界の現状から具体的な仕事内容、転職を成功させるためのステップ、そして採用担当者の心に響く志望動機の作り方まで、全ての情報を網羅した完全ガイドをお届けします。

この記事でわかる3つのポイント

未経験でも建設業界への転職が現実的である理由

自分に合った職種の候補が見つかり、具体的な仕事内容をイメージ

選考を突破するための応募書類の書き方や面接対策

\ 建設業界の転職ならミライ建設ナビ /

なぜ今、未経験者が建設業界で”熱烈に”求められているのか?

「未経験者歓迎」という求人情報を目にしても、「本当だろうか?」と半信半疑になる方もいるでしょう。しかし、これには明確な理由があります。建設業界が直面する3つの大きな変化が、未経験者の活躍の場を広げているのです。

深刻な人手不足と技術継承の課題

建設業界では、職人の高齢化が急速に進んでおり、近い将来、熟練技術者が大量に退職する「2025年問題」が目前に迫っています。長年培われてきた貴重な技術やノウハウの継承が危ぶまれており、次世代を担う人材の育成が急務となっています。

この状況を打破するため、多くの企業が学歴や経験を問わず、ポテンシャルと意欲を重視した採用へと舵を切っています。時間をかけてでも自社で人材を育てていこうという機運が高まっているため、未経験者にとってはまさに追い風が吹いている状況です。

建設DXの推進による働き方の変革

「建設業=3K(きつい、汚い、危険)」というイメージは、もはや過去のものとなりつつあります。近年、業界全体で建設DX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいます。

・ドローンを使った測量や進捗管理

・BIM/CIM(3Dモデル)を活用した設計・施工シミュレーション

・タブレット端末での図面共有や写真管理

・勤怠管理や報告書作成のクラウド化

これらのデジタル技術の導入により、業務は大幅に効率化され、生産性も向上しました。力仕事だけでなく、PCスキルやITリテラシーが活かせる場面が急増しており、異業種でPCスキルを磨いてきた方にとっては、その能力を存分に発揮できる環境が整いつつあります。

多様なスキルの必要性

建設プロジェクトは、技術者だけで完結するものではありません。お客様との折衝を行う営業力、複数部署や協力会社と連携する調整力、円滑な事務処理を行う管理能力など、多岐にわたるスキルが必要です。

- 販売・接客業で培ったコミュニケーション能力

- IT業界で培ったプロジェクト管理能力やITツールへの対応力

- 事務職で培った正確な書類作成能力やスケジュール管理能力

このように、あなたがこれまでのキャリアで培ってきたスキルは、場所を変えれば建設業界で輝く「専門スキル」となり得るのです。

未経験でも挑戦できる!建設業界の仕事図鑑

「建設業界」と一言でいっても、その職種は様々です。ここでは、特に未経験からでも挑戦しやすい代表的な4つの職種について、仕事内容ややりがいを詳しく解説します。

施工管理:現場の司令塔としてプロジェクトを動かす

【仕事内容】

施工管理は、工事が計画通りに安全かつスムーズに進むよう、現場全体をマネジメントする仕事です。いわば現場の司令塔のような存在で、以下の「4大管理」を担います。

- 安全管理:職人が安全に作業できる環境を整える(手すりの設置、注意喚起など)。

- 品質管理:設計図通りに、基準を満たした品質の建物が作られているかチェックする。

- 工程管理:工事のスケジュールを作成し、遅れが出ないように進捗を管理する。

- 原価管理:決められた予算内で工事を終えられるよう、人件費や材料費を管理する。

現場での指示出しや職人とのコミュニケーション、デスクでの書類作成や写真整理など、業務は多岐にわたります。

巨大な建造物が完成していく過程を最前線で見届けられる点が大きなやりがいです。多くの人と協力し、ひとつの目標を達成する喜びや達成感を味わえます。さらに「建築施工管理技士」などの国家資格を取得することで、キャリアアップと収入アップの道が明確に開け、長期的な成長を実感できる魅力ある仕事です。

営業:顧客と会社を繋ぐ最初の窓口

【仕事内容】

建設業界の営業は、個人や法人のお客様に対して、建築の提案を行う仕事です。個人向けであればハウスメーカーでの住宅販売、法人向けであればゼネコンや工務店でオフィスビルや工場の建設案件を受注します。

お客様の要望をヒアリングし、設計部門や工事部門と連携しながら最適なプランを提案します。契約後は、引き渡しまでお客様の窓口としてフォローを続けます。

お客様の「夢」や「理想」を形にする第一歩に携われることが大きなやりがいです。高額な商品を扱うため、契約に結びついたときの喜びや達成感はひとしおです。さらに、コミュニケーション能力や提案力といったポータブルスキルを直接活かしながら、お客様との信頼関係を築ける点も、この仕事ならではの魅力です。

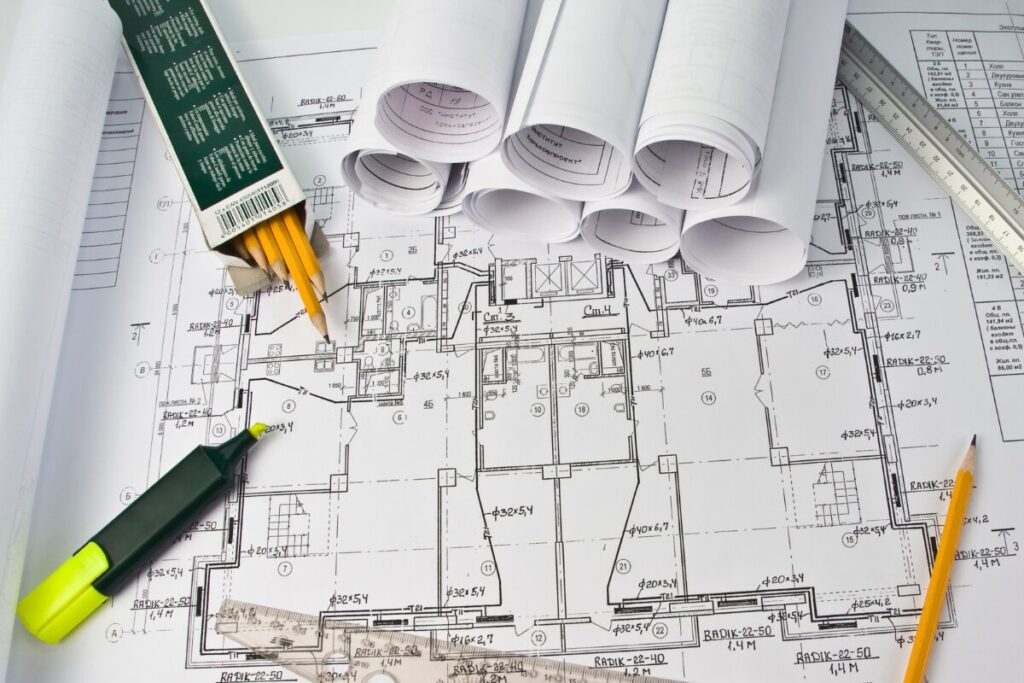

設計・CADオペレーター:アイデアを”図面”という形にする

【仕事内容】

未経験からいきなり設計者(建築士)になるのは難しいですが、そのアシスタントであるCADオペレーターは、未経験からでも目指せる人気の職種です。

CAD(キャド)とは、PCで設計図面を作成するソフトのこと。CADオペレーターは、建築士やデザイナーの指示に従い、専用ソフトを使って図面の修正や作成を行います。まずはアシスタントとしてキャリアをスタートし、実務経験を積みながら建築士の資格取得を目指す道もあります。

自分の描いた線が実際の建物として形になるという、ものづくりの醍醐味と創造的な喜びを味わえる仕事です。専門的なスキルを磨きながら「手に職」をつけられるため、長く安定して働きたい方にも最適です。デスクワークが中心のため、比較的働き方の自由度が高く、集中してスキルを高められる点も魅力です。

建設事務:現場や会社を裏方から支える縁の下の力持ち

【仕事内容】

建設事務は、建設会社や工事現場の事務所で、事務作業全般を担当する仕事です。一般的な事務作業(電話応対、来客対応、請求書処理など)に加え、建設業界ならではの専門的な業務も担当します。

- 工事関連の書類作成・管理

- 役所への申請書類の作成補助

- 作業員の労務管理(社会保険の手続きなど)

- 経費精算や資材の発注管理

専門的な知識を身につけ、バックオフィスのプロとして信頼される存在を目指せる仕事です。現場で活躍する職人や技術者を支えることで、プロジェクトの成功に貢献できるやりがいがあります。さらに、残業が比較的少ない傾向にあり、ライフワークバランスを保ちながら安定して働ける点も大きな魅力です。

私も元々はアパレルの販売員でした。最初は専門用語が飛び交う環境に戸惑いましたが、 周りの先輩たちが本当に親切に教えてくれました。大切なのは「教えてもらうのが当たり前」 ではなく、「早く覚えよう」と積極的に学ぶ姿勢です。メモを取ったり、分からないことは すぐ質問したりするうちに、少しずつ仕事が楽しくなっていきましたよ!

これだけは押さえたい!未経験者に求められるスキルと心構え

未経験からの転職では、専門知識や技術がない分、ポテンシャルや人柄が重視されます。ここでは、特にアピールすべきスキルと、入社前に持っておきたい心構えについて解説します。

アピールすべき3つのポータブルスキル

建設現場は、年齢も立場も異なる多くの人が関わるチームプレーの世界です。相手の話を正確に理解する「傾聴力」、自分の考えを分かりやすく伝える「伝達力」、意見を調整する「交渉力」は、どんな職種でも必須のスキルです。

未経験者にとって最も重要な資質です。新しい知識や技術を素直に吸収し、自ら学ぼうとする姿勢が評価されます。面接では「入社後は〇〇の資格取得に挑戦したい」といった具体的な目標を伝えることで、高い学習意欲を示すことができます。

特に施工管理など現場に出る職種では、天候に左右されたり、予期せぬトラブルに対応したりと、体力や精神的な強さが求められる場面もあります。学生時代の部活動経験や、前職でプレッシャーのかかる業務を乗り越えた経験なども、有効なアピール材料になります。

持っておきたい3つの心構え

建設業で長く活躍するためには、まず「安全第一」の意識が欠かせません。現場では一瞬の気の緩みが大きな事故につながる可能性があるため、常に安全を最優先に考え、ルールや指示を確実に守る姿勢が求められます。次に大切なのが「チームワーク」です。建物は一人の力で完成するものではなく、職人さんや協力会社、同僚など、多くの人が関わって初めて形になります。

互いを尊重し、円滑なコミュニケーションを心がけることで、より良い成果につながります。そして何より、「モノづくりへの情熱」を持ち続けることです。自分が関わった建物が完成し、人々の暮らしに役立つ姿を想像できることが、この仕事の大きなやりがいであり、長く続けていくための原動力になります。

【完全ガイド】未経験からの転職を成功させる5つのステップ

ここからは、実際に転職活動を進めるための具体的なステップを解説します。

STEP1:自己分析「なぜ建設業界なのか?」を深掘りする

まず、自分自身の経験や価値観を棚卸しし、「なぜ自分は建設業界で働きたいのか」を明確にしましょう。

- これまでのキャリアで得たスキル・経験は何か?

- 何をしている時にやりがいを感じるか?

- 建設業界のどんな点に魅力を感じるか?(社会貢献性、モノづくり、チームプレーなど)ここを深掘りすることが、後の志望動機作成の土台となります。

STEP2:業界・企業研究「どこで働きたいか?」を見つける

次に、建設業界にはどのような企業があるのかを研究します。企業のウェブサイトや求人情報を見る際は、以下の点に注目しましょう。

- 事業領域:戸建て住宅、マンション、商業施設、公共工事など、何を中心に手がけているか?

- 企業規模:全国展開する大手(ゼネコン)か、地域に根ざした中小企業(工務店)か?

- 社風・理念:「技術力」「顧客第一」「地域貢献」など、何を大切にしている会社か?

- 研修制度:未経験者向けの研修や資格取得支援制度は充実しているか?

STEP3:応募書類の作成「熱意とポテンシャル」を伝える

履歴書や職務経歴書は、あなたという商品を売り込むための「企画書」です。特に未経験者の場合は、以下の2点が重要になります。

- 職務経歴書:単に業務内容を羅列するのではなく、その経験から何を学び、どんなスキル(特にポータブルスキル)が身についたのかを具体的に記述する。

- 志望動機:STEP1で深掘りした内容を元に、「なぜこの業界・この会社なのか」「入社後どう貢献したいか」を論理的に伝える。(詳細は次章で解説)

STEP4:面接対策「人柄と将来性」を見せる場

面接は、書類だけでは伝わらないあなたの人柄や熱意をアピールする絶好の機会です。

- 頻出質問への準備:「自己紹介」「長所・短所」「転職理由」「志望動機」は必ず聞かれます。スラスラ言えるように準備しておきましょう。

- 逆質問の用意:「何か質問はありますか?」と聞かれた際に、企業研究に基づいた質問(例:「未経験から入社された方で、ご活躍されている方にはどのような特徴がありますか?」など)をすることで、入社意欲の高さを示せます。

- 清潔感のある身だしなみ:スーツのシワや靴の汚れなど、基本的な身だしなみは社会人としてのマナーです。

STEP5:転職エージェントの活用「プロの力を借りる」

未経験からの転職に不安を感じる場合は、転職エージェントを活用することも有効な方法です。転職エージェントを利用することで、一般には公開されていない「未経験者歓迎」の優良求人を紹介してもらえる可能性があります。

また、建設業界に精通したキャリアアドバイザーから、書類の添削や面接対策など、専門的なアドバイスを受けられる点も大きなメリットです。さらに、給与や待遇など自分では伝えづらい条件交渉を代行してもらえるため、納得感のある転職がしやすくなります。私たち「ミライ建設ナビ」でも、建設業界に特化した転職サポートを行っておりますので、安心してお気軽にご相談ください。

【例文で解決】未経験者向け・志望動機の書き方徹底解説

さて、ここからは転職活動の最難関ともいえる「志望動機」の作成方法に焦点を当てて、より詳しく解説します。未経験者が採用担当者に「この人に会ってみたい」と思わせるためのポイントと、具体的な例文を見ていきましょう。

基本構成は「過去・現在・未来」のストーリー

説得力のある志望動機は、以下の3つの要素で構成されています。

- 結論(なぜ志望したか):なぜ建設業界、そしてその会社を選んだのかを簡潔に述べる。

- 根拠(過去の経験との接続):前職などの経験で得たスキルを挙げ、それがどう活かせるかを具体的に説明する。

- 展望(入社後の貢献):入社後、どのように成長し、会社に貢献していきたいかという未来のビジョンを示す。

この流れを意識することで、あなたの転職ストーリーに一貫性が生まれ、熱意が伝わりやすくなります。

【職種別】今すぐ使える志望動機の例文

例文1:元販売職 → 施工管理を志望

私が貴社を志望する理由は、多様な関係者と協力しながら一つのものを創り上げる施工管理の仕事に、大きな魅力を感じているからです。

前職の家電量販店では、5年間販売員として勤務し、お客様のニーズを的確に引き出す傾聴力と、アルバニアイトスタッフを含めたチームをまとめる調整力を培いました。特に、店舗のレイアウト変更プロジェクトでは、各担当者の意見を取りまとめながら計画を推進し、売上を前年比120%に向上させた経験があります。

この経験で培った「関係者との円滑なコミュニケーション能力」と「目標達成に向けた調整力」は、職人さんや協力会社の方々と信頼関係を築き、現場を円滑に進める施工管理の業務で必ず活かせると確信しております。

未経験からの挑戦となりますが、一日も早く知識を吸収し、将来的には2級建築施工管理技士の資格を取得することで、貴社のプロジェクトに貢献したいと考えております。

例文2:元事務職 → 建設事務を志望

私は、プロジェクトを最前線で支える技術者の方々をサポートする仕事に就きたいと考え、貴社の建設事務職を志望いたしました。

これまで経理事務所で4年間、請求書作成や経費精算、決算補助業務を担当してまいりました。常に心がけていたのは、数字の正確性はもとより、業務の優先順位を考え、複数のタスクを効率的に処理することです。この経験で培った「正確な事務処理能力」と「マルチタスク管理能力」は、多岐にわたる書類作成や手続きが発生する建設事務の業務において、迅速かつ的確なサポートを実現できると考えております。

中でも、地域社会の発展に大きく貢献し、社員の働きやすい環境づくりにも注力されている貴社の理念に深く共感いたしました。裏方から現場を支えることで、貴社の事業拡大に貢献できることを楽しみにしております。

これは避けたい!未経験者のNG志望動機

- 「モノづくりが好きだから」:理由が漠然としすぎており、熱意が伝わりません。なぜ好きなのか、きっかけとなった原体験などを加える必要があります。

- 「研修制度が充実しているから」:学ぶ意欲は大切ですが、会社に何かを「してもらう」という受け身な姿勢はNG。「この制度を活かして、〇〇のスキルを身につけ、貢献したい」という能動的な表現に変えましょう。

- 「体力には自信があります」:体力だけをアピールしても、思考力やコミュニケーション能力が伴わなければ評価されません。他のスキルとセットで伝えることが重要です。

未経験者の転職に関するQ&A

最後に、未経験者の方が抱きがちな素朴な疑問にお答えします。

まとめ

建設業界は、今まさに大きな変革期を迎えており、未経験のあなたを必要としています。異業種で培った経験は、決して無駄にはなりません。それは、新しい風を吹き込む貴重な財産です。

不安や疑問は、行動することでしか解消されません。この記事を読んで少しでも心が動いたなら、まずは求人情報を眺めてみる、企業のウェブサイトを覗いてみるなど、小さな一歩からで構いません。その一歩が、地図に残るような、誇り高い仕事への扉を開く鍵となります。

「ミライ建設ナビ」は、あなたの挑戦を全力で応援しています。

新たなキャリアを築くためのご相談や、求人紹介をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。